コラム

娘の彼氏は血友病

これまで、娘の交際相手について深く考えたことはなかった。

29歳にもなれば、そりゃあ彼氏の一人や二人いてもおかしくはない。

むしろいない方が心配だろう、なんて分かったようなことを考えていた。

ただ、それが「今度連れてくるね」という一言になると、話は別だ。

「来週の日曜、家に来るって」

夕食の席で、ゆりえはそう言った。

味噌汁を一口すすった後、何でもないことのように。

「彼氏?」

思わず聞き返したのは、動揺を悟られたくなかったからだと思う。

隣に座る妻の香穂子は、箸を止めたまま目を輝かせている。

「そう。ちゃんと挨拶したいって」

挨拶。

その言葉が、思った以上に胸に響いた。

私は聡、58歳。

都内のメーカーで真面目だけが取り柄の会社員だ。

娘を溺愛してきたつもりはない。

少なくとも、自分ではそう思っている。

ただ、娘が誰かのものになる現実を、これほど具体的に突きつけられたのは初めてだった。

当日。

玄関のチャイムが鳴る前から、私は何度も時計を見ていた。

「そんなにソワソワしなくてもいいでしょ」

香穂子に呆れたように言われたが、落ち着いていられるわけがない。

ドアを開けると、そこに立っていたのは、想像よりもずっとガタイのいい青年だった。

「はじめまして。洸太と申します。本日はお時間いただきありがとうございます」

背筋を伸ばし、はっきりとした声。

野球でもやっていたのだろうか、肩幅が広い。

「どうぞ、上がってください」

そう言いながら、私は内心でほっとしていた。

少なくとも、頼りなさそうな男ではない。

リビングで話をするうちに、その印象は強まった。

受け答えは丁寧で、変に媚びる感じもない。

最近の若い子にしては珍しい、と思ってしまうあたりが、もう年なのだろう。

「仕事は人材系の営業をしています」

「営業は大変でしょう」

「はい。でも人と話すのは好きなので」

無難な会話。

それでも私は、この男なら娘を任せてもいいかもしれない、と心のどこかで思っていた。

そのときだった。

ゆりえが、少しだけ姿勢を正した。

「お父さん、お母さん。今日はもう一つ、ちゃんと話しておきたいことがあるの」

空気が変わったのが分かった。

洸太は、一瞬だけ視線を落とし、それからまっすぐ私たちを見た。

その後の話は、正直、断片的にしか覚えていない。

「血友病です」

その言葉が、頭の中で反響した。

血友病。

聞いたことはある。

だが、理解しているかと言われると、まるで自信がなかった。

「3ヶ月に一度くらい通院していて、今は治療もかなり進んでいます。普通の生活は問題なく送れています」

洸太は、そう説明した。

落ち着いた口調だった。

けれど、私の頭は別の方向に暴走していた。

血友病。

薬害エイズ。

感染する病気なのか?

遺伝の病気じゃなかったか?

「ちょっと、待ってくれ」

気づけば、声が強くなっていた。

「それは、将来……子どもは?」

香穂子が、私以上に動揺していた。

顔色がみるみる変わっていく。

「どういうこと?そんな病気があるなんて、今まで何も……」

洸太は何か言おうとしたが、ゆりえがそれを制した。

「洸太、今日は帰ろう」

その声は、これまで聞いたことがないほど冷静だった。

洸太とゆりえが帰ったあと、家の中は妙に整いすぎていた。

洸太を迎え入れるという高揚した空気から一転、リビングにはテレビの音だけが流れている。

「感じのいい子だったじゃないか」

自分でもその一言が空気を変えるにはあまりに弱いと分かっていたが、沈黙に耐えられずそう呟いた。

香穂子は、少し間を置いてから答えた。

「……そうね」

その返事は、妙に平坦だった。

怒っているようにも、納得しているようにも見えない。

その日は、それ以上血友病の話題は出なかった。

私は「とりあえず改めて話す機会を作ろう」と、無意識に逃げていた。

それからゆりえからの連絡が、明らかに減った。

これまで月に1〜2度は顔を見せていたのに家に来なくなって2ヶ月が経った。

「最近、ゆりえ忙しいのか?」

そう聞くと、香穂子は一瞬だけ視線を逸らした。

「……仕事じゃない?」

そのときは、それ以上追及しなかった。

ゆりえが家に来なくなった理由を知ったのは、さらにしばらく経ってからだった。

夜、ふとした拍子に香穂子が口にした。

「……私、ゆりえと電話で喧嘩しちゃって」

私は、思わず手を止めた。

「いつの話だ」

「2ヶ月ほど前……あなたが出張でいなかった日」

胸の奥が、嫌な音を立てて沈んだ。

「何を言ったんだ?」

香穂子は、少し迷ってから、ぽつりぽつりと話し始めた。

洸太の病気のこと。

将来のこと。

孫のこと。

“母として心配だから”という言葉で、どれだけ強い言葉をぶつけてしまったか。

「止めるつもりだったの?」

「……分からない」

香穂子は、目を伏せたまま続けた。

「ただ、このまま黙って見ていられなかったの。

あの子が、苦労する未来しか浮かばなくて」

私は、何も言えなかった。

「ゆりえ、何て言ってた」

「……自分で全部調べたって。

それでも一緒にいたいって」

「それで?」

「知りもしないで言わないでよって。『お母さんにはもう相談しない』って」

その言葉を聞いた瞬間、 自分が1人逃げている間に、取り返しのつかない溝ができていたことをようやく理解した。

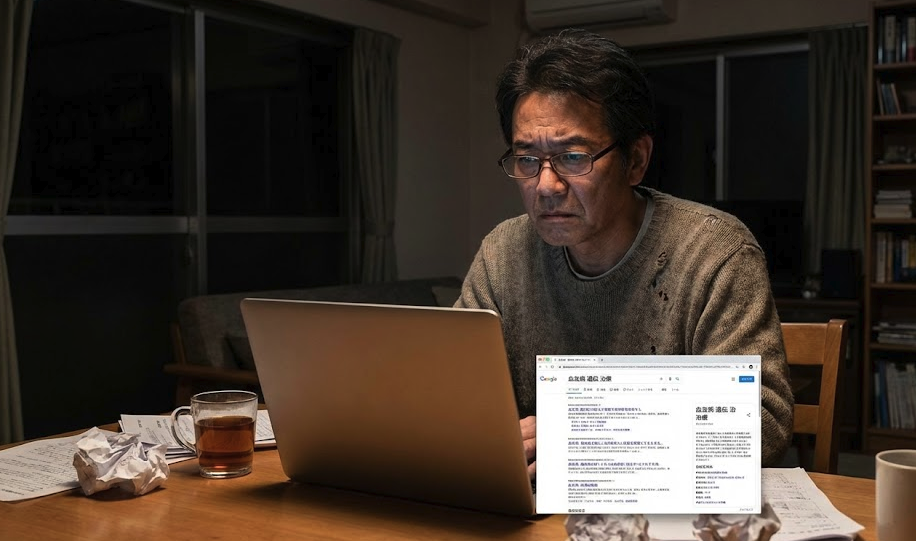

私は、夜な夜なで調べ物をするようになった。

「血友病とは」

「血友病 症状」

「血友病 遺伝」

次々に出てくる専門用語。

凝固因子。

注射。

X連鎖劣性遺伝。

読み進めるほどに、自分がいかに無知だったかを思い知らされた。

感染症ではない。

今は定期的な治療で、出血リスクも大きく下げられる。

寿命も、健常者とほとんど変わらない。

それでも、不安は消えなかった。

親に言わずに結婚する人もいる、という一文を見つけたとき、胸がざわついた。

知らなければ、反対もしなかったかもしれない。

だが、知ってしまった今、知らなかったふりはできない。

転機は、ある団体の名前を見つけたことだった。

「はばたき福祉事業団」

血友病患者を支援する団体らしい。

問い合わせフォームを目の前に、私は30分以上悩んだ。

部外者が口を出していいのか。

娘の結婚相手の病気を、勝手に相談していいのか。

それでも、何もしないまま娘との距離が広がっていくのは、耐えられなかった。

事務局長というからには事務的な対応を想像していたが、その女性は想像していたよりずっと豪快だった。

「いやあ、血友病といきなり言われて驚かれたでしょうが、現在では血友病でそこまで心配することもないんですよ」と笑った。

「昔のイメージが強いんでしょうね。でも治療は本当に進んでます」

最新の治療。

実際の患者の生活。

家族がどう向き合っているか。

「大事なのは、病気そのものより、どう理解し合えるかです」

その言葉が、胸に残った。

事務所を出たあと、

私はすぐに「納得できた」という気持ちにはなれなかった。

「どうやら普通に暮らしていけるらしい」

頭では分かった。

血友病は、かつてのような「命に直結する病」ではない。

それでも、心が追いついてこなかった。

本当に大丈夫なのか。

それは、今の話だけじゃない。

将来の話だ。

——子どもができたら?

ゆりえは苦労するんじゃないのか?

駅へ向かう道すがら、

その問いが、何度も頭をよぎった。

男親として、娘の幸せを願わないわけがない。

だが同時に、

「娘が背負わなくてよかったはずの苦労」を想像してしまう自分も、確かにいた。

その夜、私は再びパソコンを開いた。

今度は、血友病そのものではなく、

「血友病 結婚」

「血友病 子ども」

という言葉を検索していた。

父親が血友病の場合、男の子であれば健常。

女の子なら保因者。

——女の子が生まれた場合、、

その先の選択肢を考えた瞬間、胸の奥が、ずしりと重くなった。

知ることが、必ずしも救いになるとは限らない。

だが、知らずに進むことも、また怖い。

「主治医の先生と話す必要があるんじゃないか……」

父親として、家族として、このまま「頭で分かったつもり」で受け入れることが、正しいとは思えなかった。

数日後、私はゆりえに連絡をした。

「一度、話せないか」

短い返信が返ってきた。

「いいよ。でも、説得はしないからね」

その一文に、胸を突かれた。

久しぶりに会った娘は、以前と何も変わらないように見えた。

努めてそのように振る舞ってくれていたのだろう。

「正直に言う」

私は、覚悟を決めて切り出した。

「まだ、不安が消えたわけじゃない。でも少なからず父さんも自分で調べてある程度は理解できたと思う。ただ、洸太くんの主治医の先生の話も聞きたいと思ってるし、ゆりえと洸太くんのことだけではなく将来の子供のことを考えずにはいられない」

ゆりえは、驚いた顔をするでもなく、静かに頷いた。

「うん。子供のことは洸太とも話してる」

「……話してる?」

「うん全部。男の子なら遺伝はしないし、女の子が生まれたら保因者。そんなことより2人の子供をどうやって育てていくかを今話し合ってるの」

私ははっと息を呑んだ。

初めて娘が独り立ちした大人の女性に見えた瞬間かもしれない。

「私ね、お父さん」

ゆりえは、少しだけ間を置いて続けた。

「“大丈夫だから結婚する”って思ってるわけじゃない」

「じゃあ……」

「分からないことも、不安なこともある。それでも一緒に考えたいって思ったの。」

その言葉は、私は調べた血友病に関するどの情報よりもずしりとした重みと確かな説得力があった。

「もし、何かあったら?」

思わず、そんな言葉が口をついて出た。

ゆりえは、少し笑った。

「その時は、その時だよ。逃げないって決めてる。」

私は、その笑顔を見て、初めて気づいた。

もう、娘は

“守られる側”ではなく、

“人生を引き受ける側”になっていたのだと。

帰り道、私は思った。

完璧に納得することなんて、できない。

不安がゼロになる日も、きっと来ない。

それでも。

娘が覚悟を決めた相手を、

父親である自分が、

この先の分かりもしない不安だけを理由に拒むことはできない。

それは、

娘の人生を信じないということだから。

家に戻り、私は香穂子と向き合った。

「俺たちが考えているよりゆりえはずっと大人だよ。彼女たちの人生は彼女たちが決めればいい。」

「でも……女の子だったら、その先の子どもはどうなるの?」

「それも含めて、二人が決めることだ」

香穂子は、すぐには納得しなかった。

それでも、私が血友病に関して見聞きした話、ゆりえとの話を一つ一つ説明すると、次第に理解を示し始めるようになった。

「あの2人をこれまでと変わらず愛情を持って見守ろう。家族が増えるのは嬉しいことじゃないか。」

そう私が言葉にすると、香穂子も深く頷いたのだった。

二人は、改めて家に来た。

「結婚を考えています」

やはり年齢にしては堂々と逞しくはっきりと言い切る洸太に、私は頼もしさを覚えつつ深く頭を下げた。

「こちらこそ、ゆりえをよろしくお願いします」

その夜。

ささやかな祝いの席で、私は洸太と酒を酌み交わした。

「よろしくね、洸太くん」

「はい」

少し照れたような返事。

当然だが彼も緊張していたのだろう。

「もう、お父さん。飲ませすぎないでね」

ゆりえの声が、少しだけ涙声に聞こえた。